Всего два-три года назад маркетплейсы считались прекрасными площадками для запуска первого бизнеса. Но сейчас ситуация кардинальным образом: конкуренция резко выросла, порог входа существенно повысился, как и требования к компетенциям и ресурсам продавца. О том, как эффективно работать на маркетплейсах в текущих условиях, и какие тренды в работе площадок следует учитывать, основатель сервиса Catalogi.ru Андрей Кучерявый рассказал порталу Biz360.ru.

Андрей Кучерявый, 50 лет, основатель сервиса Catalogi.ru. Имеет два высших образования – педагогическое и экономическое. Предприниматель с 24-летним опытом. В 2001 году открыл сервис заказа одежды по зарубежным каталогам OTTO и Quelle. Сначала заказы принимали по телефону, а с 2014 года – через собственный сайт. С этого момента проект превратился в интернет-сервис по закупке товаров за рубежом Catalogi.ru. Сейчас компания работает как логистическая: доставляет в Россию европейские товары.

Несколько лет назад маркетплейсы можно было использовать начинающим предпринимателям для проверки своих бизнес-навыков. Порог входа был очень низким. Всего за 50-100 тысяч рублей можно было вывести на площадку какой-либо товар и устроить его «тест-драйв».

Сейчас это фактически невозможно. Порог входа измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами рублей. А попытки новичков запустить свой первый бизнес на маркетплейсах, как правило, заканчиваются неудачей. Их конкуренты на площадках – монстры с огромными бюджетами и командами, которые знают, как торговать и зарабатывать в интернете.

Если новичок купит какой-нибудь ширпотреб и выйдет с ним на маркетплейс – он, скорее всего, проиграет. Простой пример: селлер купил товар за 100 рублей. Чтобы не уйти в минус, нужно продавать его как минимум за 400 рублей. Из них выплаты маркетплейсу за рекламу и логистику составляют около 40-50%. Таким образом, за вычетом всех выплат и себестоимости, селлер заработает не более 100 рублей.

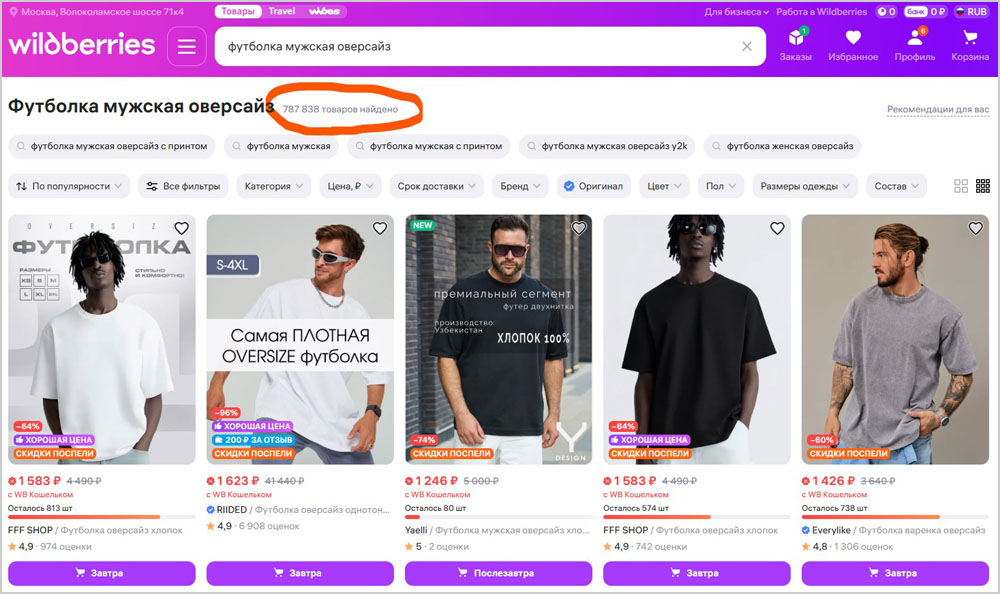

Но при этом ему придётся конкурировать с китайскими продавцами, которые за счёт объёма смогут «задавить» всех ценой. И маркетинговые бюджеты у китайцев намного выше, чем у него. В целом торговля товарами народного потребления становится алым океаном с очень жёсткой конкуренцией. Новичку здесь вряд ли удастся выплыть.

Считаю, что сейчас для начинающих предпринимателей остался только один способ выхода на маркетплейсы. Они должны предлагать уникальный, интересный, нужный товар, которого нет у остальных. Но даже если такой продукт найден и хорошо продаётся, это не гарантия долгосрочного успеха. Возможно, через несколько месяцев в Китае выпустят более дешёвый аналог, который сразу же появится на наших площадках.

При определении модели торговли на маркетплейсе нужно исходить в первую очередь из интересов клиента. Бизнес должен строиться на том, чтобы клиенту было комфортно и удобно. Стоит также учесть и такие факторы, как вид и объём товара, уровень спроса, степень уникальности продукта.

Нельзя забывать и про контроль оборачиваемости. Сегодня без сервисов аналитики продаж (например, MPStats или Moneyplace) и систем учёта вроде 1С выйти на рынок практически невозможно. Они помогают видеть динамику и корректировать стратегию ещё до того, как товар «зависнет» на складе.

Рассмотрим, при каких условиях продавцу следует выбрать ту или иную модель торговли.

Модель FBO (Fulfilment By Operator)

В чём суть. Продавец поставляет свой товар на склад маркетплейса. При покупке товар отправляют заказчику силами самой платформы.

Кому подходит. Модель FBO стоит использовать, если товар хорошо расходится. Если маркетплейс продаёт хотя бы 20-50 позиций товара в неделю – его в большинстве случаев отгружают со склада площадки. Но есть важный нюанс: если на складе маркетплейса осталось мало товара, карточка опускается в выдаче. Поэтому для продаж по модели FBO селлер должен держать на складе площадки не менее 300-500 единиц товара. То есть регулярно поставлять их и желательно на склады по всей России.

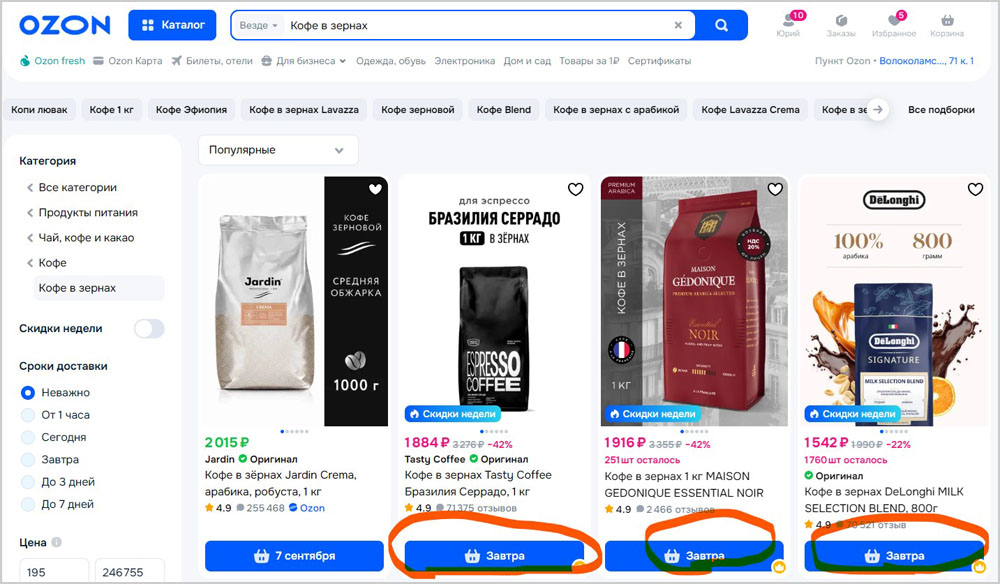

Этот вариант – самый удобный для покупателя. Если товар лежит на складе маркетплейса – получить его можно, как правило, уже на следующий день после оформления заказа. Но для продавца это дополнительные расходы. Он должен платить и за аренду складских мест, и за логистику маркетплейса.

Возможные риски. Если вдруг товар перестал продаваться в нужных объёмах – платить за пользование складами маркетплейса придётся «по полной программе». В таком случае лучше вывезти товар со склада площадки.

После этого придётся организовывать логистику самостоятельно. Но в этом случае продавец может найти другие каналы сбыта и продавать со своего склада не только через маркетплейс. Его задача – вовремя отслеживать оборачиваемость и при её снижении выводить товар с площадки.

Модель FBS (Fulfilment By Seller)

В чём суть. Продавец хранит товар на собственном складе и доставляет его в пункт выдачи маркетплейса своими силами.

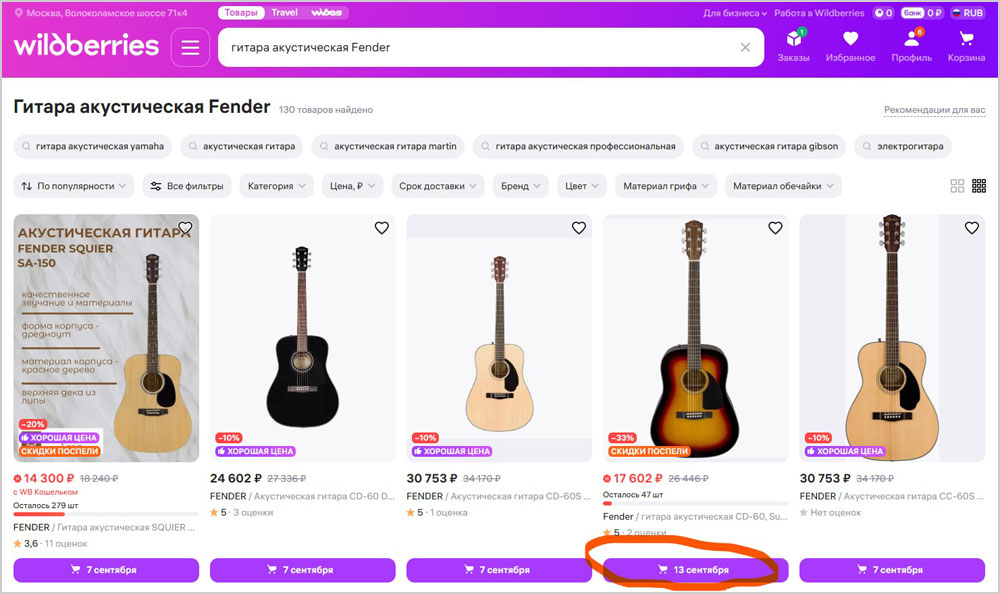

Кому подходит. Главный критерий для использования FBS – отсутствие массовых продаж в больших количествах. Эту схему также используют, если товар очень большого размера, или его можно легко повредить при перевозке. Тут разумнее снизить риски и обеспечить доставку самостоятельно. Чем меньше движений с таким товаром, тем лучше. Плюсы такой схемы – не нужно платить за склад и логистику маркетплейса.

Возможные риски. Предприниматель должен самостоятельно организовать хранение и доставку товара. Ещё один минус тоже очевиден: товар поступает заказчику медленнее, чем со склада маркетплейса. И здесь нужно понимать, что покупатели на площадках сравнивают товары по разным параметрам, в том числе по срокам доставки. При условии выгодной цены или уникального продукта задержка в 2-3 дня будет для клиента некритичной.

Один из вариантов схемы FBS – Real FBS. Её отличие в том, что продавец доставляет товар не в пункт выдачи, а непосредственно клиенту. Фактически продавец использует площадку только в качестве витрины. Такую схему применяют в продажах скоропортящегося товара (цветы, кулинария и т.п.)

Дропшиппинг

В чём суть. По этой модели продавец предлагает покупателю товары разных производителей. Он передаёт производителям или дилерам заказы и контакты клиента. Получает процент от продажи, но к упаковке и доставке товара не имеет никакого отношения. Задача такого селлера – связать клиента и поставщика.

Кому подходит. Это выгодная модель для бизнеса, если у селлера хороший трафик в соцсетях. Например, он является специалистом в сфере косметики. У него «тёплая» аудитория, которая охотно потребляет такой контент. Он может продвинуть какой-то товар через свои аккаунты, принимать заказы по системе дропшиппинга и монетизировать навык ведения соцсетей.

Как правило, российские селлеры находят дешёвые товары на китайской площадке Poizon или ей подобных. Такая модель подходит и новичкам в бизнесе. Она даёт им возможность «разогнаться» с минимальными вложениями: не нужно вкладываться в закупку товаров или арендовать склады. При других схемах такое вряд ли возможно.

Модель дропшиппинга была очень активной до появления гигантов-маркетплейсов. Но и сейчас в некоторых сферах она популярна – например, в сегменте сантехники, светильников и т.д. Поставщики отправляют данные о своих товарах множеству мелких интернет-магазинов, которые занимаются их продажей «под заказ».

Возможные риски. Недостаток этой схемы в том, что она, как правило, недолговечна. Продавец фактически является для поставщиков бесплатной рекламой. И если поставщик заметит, что партнёр продаёт на маркетплейсах его товары «на ура», то завтра сможет сам организовать продажи на всех площадках.

-

Активность китайских игроков. Сейчас на российских маркетплейсах активно торгуют китайские компании. Это очень сильно влияет на рынок. Китайцы играют вдолгую, у них большие маркетинговые бюджеты – они могут всех раздавить ценой. Товар они хранят у себя на складах в Китае и доставляют его за 10-12 дней. Это очень приемлемые сроки: раньше товары с того же AliExpress шли по месяцу. И покупатели готовы подождать неделю-другую, чтобы сэкономить пару тысяч рублей.

-

Продажа товарных карточек. Чтобы карточка товара была на первых местах поиска, в её продвижение нужно вкладывать серьёзные деньги. И некоторые предприниматели, раскачав свою карточку, продают её другим игрокам. Причины могут быть разные: например, они хотят запустить другой проект, а для этого нужны деньги. Покупатель получает товарную карточку на высоких позициях в поиске, контакты поставщиков и право вести этот бизнес. Насколько я знаю, в нише электроники прокачанная карточка может продаваться за миллион рублей. Эти вложения окупаются за 5-6 месяцев.

-

Самовыкупы больше не поощряются. Раньше некоторые продавцы использовали схему самовыкупа. Они покупали партию своего же товара, чтобы «нарисовать» продажи и сохранить карточку в верхних строках поиска. Маркетплейсы этому не особо препятствовали. Сейчас ситуация меняется. Площадки стремятся как можно больше заработать на внутренней рекламе. Именно сюда они и пытаются направить средства, которые тратятся на самовыкуп. За самовыкупы продавцу вполне может «прилететь» в виде блокировки карточки.

-

Защита интеллектуальной собственности продавцов. Если продавец видит, что фото с его карточки или название его товара скопировал другой селлер, он может пожаловаться площадке. И она, скорее всего, заблокирует карточку недобросовестного селлера. Несколько лет назад добиться содействия маркетплейсов в таких ситуациях был намного сложнее.

-

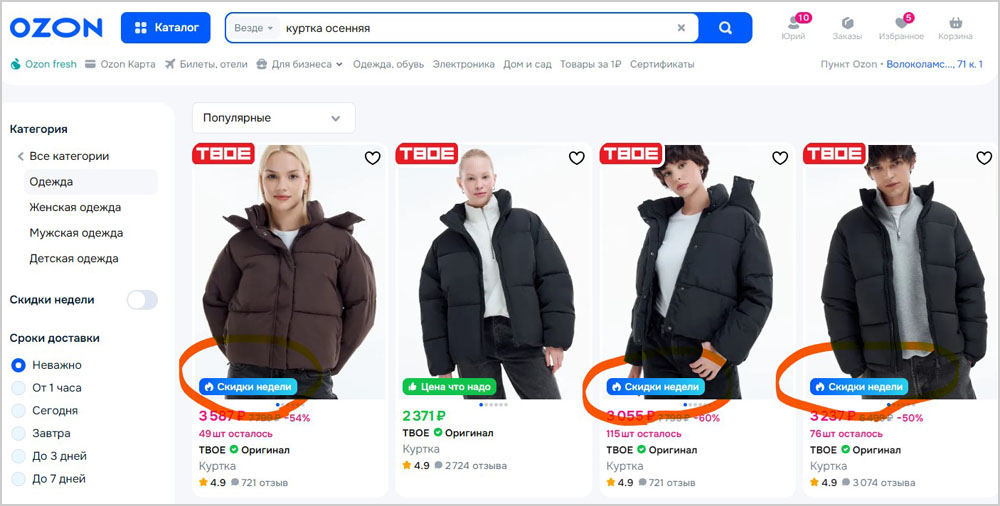

Обязательное использование маркетинга, включая участие в акциях. Без вложений в рекламу на маркетплейсе сейчас невозможно продвинуть товарную карточку в поиске. Эти расходы могут составлять до половины от общей суммы продаж, а иногда и больше.

Отдельная головная боль продавцов – участие в акциях, проводимых маркетплейсом. Многие жалуются, что площадка установила скидку на их товары без согласия – но на самом деле такое «автоматическое участие» прописано в договорах. От него можно отказаться, поставив галочки в специальной форме. Но в таком случае у селлера упадут продажи, и его товарные карточки опустятся в поиске. Поэтому важно иметь запас маржинальности, который позволит участвовать во всех акциях.

-

Использование видеоконтента. Китайские площадки очень круто продают через видеоконтент, и мы тоже движемся в эту сторону. Маркетплейсы запускают свои видеоплатформы. Видео в карточке показывает, как пользоваться товаром, а если это одежда – как она выглядит «в движении». И это на самом деле увеличивает продажи. Считаю, что продавцам обязательно нужно использовать видео, чтобы их товар был ещё более востребованным.

-

Искусственный интеллект. На некоторых западных площадках уже появляется виртуальная примерочная на основе искусственного интеллекта. У покупателей есть возможность загрузить своё фото и посмотреть, как этот товар будет выглядеть на них. ИИ учтёт размер, который указан в карточке товара, особенности тела покупателя по фотографии в полный рост и покажет на нём товар в правильной пропорции. Думаю, что скоро подобные возможности появится и на российских площадках.

Если у продавца нет никаких других каналов продаж, кроме одного-двух маркетплейсов – он полностью от них зависим. И дело тут не только в постоянном изменении правил площадок. Продажи могут полностью прекратиться из-за любой внештатной ситуации. Например, совсем недавно продавцы не могли поставить товар на склады Ozon – там в самый разгар приёма «осеннего» товара произошёл технический сбой.

Очень желательно развивать собственный онлайн-канал продаж, независимый от маркетплейсов. Конечно, при продажах через свой сайт тоже придётся вкладываться в продвижение. Но это, скорее всего, будут сопоставимо с расходами на маркетинг внутри маркетплейсов. При этом сайт даёт больше контроля. Можно автоматизировать бухгалтерию, подключить сквозную аналитику (например, «Яндекс Метрику»), а фулфилмент доверить внешним сервисам. В итоге предприниматель получает независимый канал продаж, где все процессы прозрачны – от заказа до закрытия отчётности.

Некоторые предприниматели боятся, что продажи на маркетплейсах начнут конкурировать с их собственными продажами на сайте. Но здесь тоже можно найти выход. Например, отправлять на маркетплейсы более дешёвые ходовые товары или уценённую продукцию, а остальное продавать только на сайте.

В любом случае, полностью уходить с площадок вряд ли стоит. Это подтверждается и мировым опытом. Например, американская компания Nike пару лет назад убрала свои товары со всех маркетплейсов (Amazon, eBay и других) и продаёт их только через свой сайт. Такое решение привело к серьёзному падению продаж.

Причина сегодняшнего положения дел – на поверхности. Маркетплейсы на самом деле очень удобны для потребителей. Они позволяют сравнить множество товаров на одном сайте и выбрать самые подходящие. Игнорировать такие площадки – значит, лишать себя значительной части аудитории.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал и страницу в «ВКонтакте».