В последние три года бизнес в России был вынужден резко пересмотреть отношение к IT-инфраструктуре. Уход с рынка многих западных поставщиков, ограничения в доступе к зарубежным облакам и изменения в нормативной базе заставили компании искать новые подходы к построению цифровых систем. Если раньше облачные технологии рассматривались как удобный, но факультативный элемент IT-архитектуры, то сегодня они критически важны для устойчивости бизнеса. О том, как в этих условиях на первый план выходят гибридные и мультиоблачные решения, порталу Biz360.ru рассказал Виктор Журавков, директор дата-центра ESTT.

Виктор Журавков – генеральный директор дата-центра ESTT. Область профессиональных интересов – современные IT-решения: от серверного оборудования и облачных сервисов до хранилищ данных и сетевой инфраструктуры. Дата-центр ESTT специализируется на предоставлении стабильной и безопасной IT-инфраструктуры для бизнеса.

Давайте для начала разберёмся в терминологии:

-

Гибридное облако – это архитектура, в которой часть ресурсов размещена в частной инфраструктуре (например, в корпоративном ЦОД), а часть – в публичном облаке отечественного провайдера. Такой подход позволяет гибко перераспределять нагрузку, хранить чувствительные данные локально, а масштабируемые сервисы запускать в облаке.

-

Мультиоблачная стратегия предполагает использование сразу нескольких облачных платформ от разных провайдеров. Это помогает избежать зависимости от одного подрядчика и подобрать оптимальные сервисы под каждую бизнес-задачу.

Обе модели становятся ответом на вопрос, как сохранить технологическую независимость, соблюсти требования законодательства и при этом обеспечить рост цифровых сервисов.

На фоне растущих объёмов данных, повышения требований к отказоустойчивости и перехода к DevOps-подходам, гибридные и мультиоблачные архитектуры перестали быть экспериментом – теперь это новая норма для зрелого IT.

Российский рынок оказался в уникальной ситуации: с одной стороны – высокие требования к безопасности данных, с другой – необходимость активно масштабироваться и развивать цифровые сервисы. Гибридные и мультиоблачные подходы позволяют решать обе задачи одновременно. Бизнесу важно не просто «быть в облаке», а контролировать, где именно хранятся данные и как быстро можно расширить инфраструктуру.

Ситуация осложняется действием новой редакции федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», требующего хранения личной информации на территории России и с 30 мая 2025 года существенно ужесточившего ответственность за нарушения работы с этими данными.

Компании, работающие с чувствительной информацией, не могут позволить себе полагаться только на публичные облака – даже на надёжные и функциональные. Поэтому всё чаще используется схема: чувствительные модули остаются в локальном ЦОД, а ресурсоёмкие – переносятся в облако.

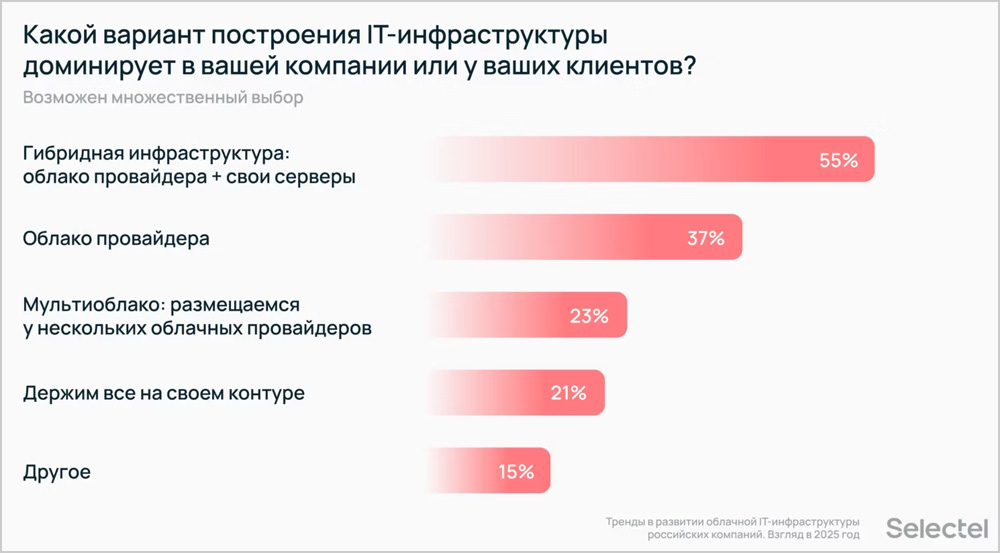

Данные ежегодного опроса крупнейшего независимого провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel показали, что ещё в 2024 году большинство компаний (55%) управляли IT-инфраструктурой по гибридной модели, совмещая облако провайдера и собственные серверы. А Yandex Cloud и VK Cloud заявили о кратном увеличении корпоративных подключений к мультиоблачным средам. Это подтверждает, что компании не отказываются от облаков, а выстраивают более устойчивую архитектуру, способную адаптироваться к быстро меняющемуся ландшафту.

После ухода крупных зарубежных вендоров российские компании начали активнее выстраивать инфраструктуру на базе локальных решений. Сегодня на рынке сформировался устойчивый пул облачных провайдеров, которые закрывают основные потребности бизнеса – от базовой виртуализации до масштабных платформенных решений с поддержкой AI/ML (искусственный интеллект/машинное обучение) и CI/CD (непрерывная интеграция/непрерывная доставка).

Yandex Cloud, VK Cloud, «СберОблако», Selectel и Croc Cloud предлагают зрелые IaaS- и PaaS-сервисы, совместимые с популярными технологиями open-source (открытый исходный код). Это позволяет разрабатывать гибридные архитектуры, в которых локальные ЦОД интегрированы с облачными средами через контейнерные платформы, чаще всего на базе Kubernetes (платформа для автоматизации развёртывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями).

Для работы в изолированной среде или в условиях повышенных требований к безопасности всё чаще используется OKD (OpenShift Origin). По данным TAdviser, доля таких решений среди крупных заказчиков в 2024 году выросла более чем на 40%.

В частных облаках нередко применяется OpenStack в связке с гипервизором KVM и российскими ОС: Astra Linux, РЕД ОС. Это позволяет строить импортонезависимые инфраструктуры, соответствующие требованиям по защите данных. Инструменты автоматизации Terraform (локальные зеркала) и Ansible обеспечивают быструю сборку и масштабирование систем без привязки к конкретному провайдеру.

Функционально экосистемы российских облаков всё ближе к аналогам глобального уровня. Главное отличие – акцент на интеграцию с локальной нормативной средой и готовность к специфике распределённых IT-ландшафтов.

Российские компании уже не рассматривают гибридную инфраструктуру как временную меру. Напротив, она становится базовой архитектурной моделью, вокруг которой выстраивают процессы разработки, хранения и защиты данных. Один из заметных трендов – распространение контейнерных платформ, прежде всего Kubernetes и его форков, таких как OKD. Это позволяет ускорять вывод новых продуктов и снижать зависимость от конкретной облачной среды.

Растёт интерес к автоматизации процессов управления инфраструктурой. Terraform и отечественные решения на базе Ansible всё чаще применяют для развёртывания мультиоблачных сценариев с минимальным участием человека. Это особенно актуально для компаний с распределённой структурой, где скорость и повторяемость операций имеют ключевое значение.

Безопасность в условиях мультиоблачных конфигураций требует отдельного подхода. Помимо шифрования данных и многоуровневой аутентификации, компании начали внедрять механизмы Zero Trust (фреймворк работает по принципу «никогда не доверяй, всегда проверяй») и контролировать перемещения данных между облаками. Большинство IT-директоров в 2025 году назвали безопасность ключевым фактором при выборе архитектуры для новых сервисов.

Тенденции в области кибербезопасности в 2025 году:

-

переход к беспарольным технологиям;

-

использование искусственного интеллекта в защите от кибератак;

-

внедрение концепции Zero Trust;

-

формирование культуры кибербезопасности;

-

усиление ответственности за защиту персональных данных;

-

использование защищённых облачных ресурсов;

-

переход от сканирования периметра к EASM (класс решений, которые обнаруживают и сканируют все публичные активы компании, находят там уязвимости и приоритезируют результаты в зависимости от риска для бизнеса).

Отдельного внимания заслуживает развитие edge-инфраструктур. В логистике, ритейле и производстве всё чаще внедряются сценарии, где часть вычислений происходит на периферии, а централизованная аналитика – в облаке. Такой подход позволяет снизить задержки и повысить автономность систем.

Реальные примеры показывают, что переход на гибридную или мультиоблачную модель — это не столько технологический, сколько стратегический шаг. Он помогает обеспечить непрерывность бизнеса, сохранить гибкость и снизить риски в условиях быстро меняющейся внешней среды.

-

Один из ярких кейсов – Skillbox. В 2023 году платформа VK Cloud обеспечила гибридную инфраструктуру для этого образовательного проекта, объединив публичное облако с локальными вычислительными мощностями заказчика. Такая схема позволила ускорить масштабирование онлайн-сервисов при сохранении контроля над данными студентов. Объём пикового трафика вырос почти вдвое без перебоев в работе.

-

SberCloud реализует мультиоблачный подход в экосистеме «Сбера», включая финтех, e-commerce и ИИ-сервисы. Инфраструктура объединяет внутренние ресурсы, облачную платформу и локальные среды клиентов. Это обеспечивает устойчивость и изоляцию критичных компонентов при высокой скорости развертывания новых продуктов.

-

В ритейле «М.Видео-Эльдорадо» совместно с Selectel перешли на гибридную архитектуру для ускорения запуска сервисов и повышения отказоустойчивости. Новые торговые точки подключаются к цифровой платформе в течение часов (а не недель, как раньше).

Эти и многие другие кейсы подтверждают: гибридные модели работают в «полевых» условиях и дают бизнесу реальные конкурентные преимущества.

Несмотря на устойчивый рост интереса к гибридным и мультиоблачным архитектурам, путь к их внедрению редко бывает простым. Даже компании с сильными IT-командами сталкиваются с рядом вызовов, которые нельзя игнорировать на этапе проектирования.

-

Сложность интеграции. Чтобы объединить локальные ресурсы, облачные платформы разных провайдеров и существующие бизнес-приложения в единую инфраструктуру, нужны серьёзные усилия. Часто возникают трудности с согласованием протоколов, безопасной маршрутизацией и синхронизацией сервисов. Без продуманной архитектуры мультиоблако превращается в набор изолированных сегментов.

-

Повышенные требования к безопасности. Распределённая инфраструктура усложняет контроль доступа, мониторинг и применение политик безопасности. Особенно это критично в отраслях, работающих с персональными и финансовыми данными.

-

Дефицит специалистов. Найти инженера, способного спроектировать и поддерживать мультиоблачную среду, непросто. А расходы на найм и обучение персонала значительно возрастают. К тому же рост распределённости ведёт к увеличению операционных издержек – управлять инфраструктурой становится дороже и сложнее.

-

Юридические нюансы. Хранение и обработка данных регулируются множеством норм, и компании, работающие в нескольких регионах, должны учитывать различия в законодательстве.

Текущая динамика показывает: гибридные и мультиоблачные модели закрепляются как основа для построения IT-инфраструктуры в России.

По оценке аналитиков iKS-Consulting, уже к 2028 году объём российского рынка облачных инфраструктурных сервисов может вырасти в 3,8 раза и достичь 464 млрд рублей. Ожидается, что облачную инфраструктуру будут использовать порядка 78% крупных компаний и более 84% национальных корпораций. А вслед за крупными компаниями подтянется и сектор малого и среднего бизнеса.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы мультиоблако перестанет восприниматься как экзотика. Развитие российских облачных платформ приведёт к стандартизации интерфейсов и появлению универсальных инструментов управления. Это упростит внедрение и снизит барьеры для выхода в облачные среды даже для компаний без крупных IT-ресурсов.

Параллельно будет расти интерес к edge-вычислениям, особенно в отраслях с удалённой инфраструктурой – промышленности, логистике, агротехе. Уже сейчас решения, совмещающие периферийную обработку и централизованный облачный анализ, активно тестируются на производственных предприятиях и в цепочках поставок.

Отдельного внимания заслуживает роль ИИ. Алгоритмы начинают применяться для оптимизации размещения ресурсов между провайдерами, прогнозирования нагрузки и автоматизации обслуживания. Локальные облачные провайдеры, такие как «Яндекс.Облако» и VK Cloud Solutions, активно развивают AI-платформы для автоматизации процессов и анализа данных.

Вероятно, нас ждет появление нового класса специалистов – мультиоблачных архитекторов, которые будут не просто инженерами, а стратегами по цифровой устойчивости.

Гибридные и мультиоблачные архитектуры в России больше не воспринимаются как временное решение на фоне кризисов. Это осознанная стратегия, позволяющая бизнесу развиваться, не жертвуя безопасностью и контролем. Локальные провайдеры и технологии уже сегодня предлагают зрелые инструменты, способные конкурировать по гибкости и масштабу. Важно лишь одно – подходить к проектированию инфраструктуры не как к покупке «коробки», а как к инвестиции в устойчивость и готовность к будущим вызовам.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал и страницу в «ВКонтакте».