Если раньше универсальные месседжи в рекламе и маркетинге приносили результат, то сейчас они тонут в информационном шуме. И бизнес, который этого не учитывает, просто теряет рекламные бюджеты. Агентство Kinetica отказалось от подхода «креатив для всех» и перешло к сегментации аудитории по психотипам. О том, в чём суть такого подхода и какие результаты он принёс агентству и его клиентам, порталу Biz360.ru рассказал продакшн-директор Kinetica Артём Первухин.

Артём Первухин – сооснователь и продакшн-директор digital-агентства Kinetica. Закончил магистратуру АлтГТУ по специальности «Разработчик информационных систем». Эксперт в сфере digital-маркетинга с более чем 20-летним стажем. Спикер профильных конференций и форумов («РИФ», TechWeek и других).

Представьте себе фуршет, где каждому гостю предлагают одно и то же блюдо. Кто-то голоден, кто-то на диете, а кто-то вообще с аллергией на орехи – но меню не меняется. Именно так выглядят универсальные креативы в рекламе.

Мы протестировали типовые и персонализированные креативы на десятках проектов в разных нишах – от девелопмента до edtech. Разница оказалась не просто значимой, а критической: CTR универсальных объявлений падал до 40% по сравнению с таргетированными, а стоимость привлечения клиента (CPO) могла вырастать в 2-3 раза. И это на одном и том же медиаплане, с теми же бюджетами.

Универсальный креатив не проваливается мгновенно – он медленно, но стабильно перестаёт работать. Причина в том, что пользователь ждёт личного обращения: месседжа, который отражает его контекст, тревоги, желания. Когда этого нет – внимание уходит, и даже идеальная упаковка не спасает.

В основе нашего подхода – простая, но рабочая модель. Мы разбили аудиторию по типам мотивации. Это не психологический тест из соцсетей, а выверенная на практике методология:

-

Рационал. Ему важны цифры, выгода, логика. Он сравнивает, анализирует, ищет выгоду. Ключевые слова: «гарантия», «экономия», «характеристики».

-

Эмоционал. Он выбирает сердцем. Его цепляют эмоции, стиль жизни, статус. Ему важны ассоциации, а не техданные.

-

Инноватор. Это early adopter. Ему подавай уникальность, технологичность, тренды. Он покупает будущее – не сегодняшнюю выгоду.

В результате, каждый тип получает ровно тот стимул, который отражает его систему принятия решений. Рационалу показывают выгоду и точные цифры, эмоционалу – визуал и атмосферу, инноватору – новизну и технологическое лидерство. В итоге один и тот же продукт перестаёт быть «одним для всех» и начинает работать как три разных предложения.

Три ключевые группы потребительской мотивации

Эта точечность даёт маркетингу новый уровень предсказуемости. Мы можем просчитать медиамикс не по охвату, а по вероятности конверсии в каждом мотивационном сегменте.

Например, перенос 30% бюджета в креативы для инноваторов увеличил долю premium-продаж на 18%. Аналитика по когортам показывает, что психомотив – более сильный предиктор отклика, чем возраст, доход или пол. Это делает модель пригодной не только для креатива, но и для продуктового и бренд-менеджмента.

Здесь без автоматизации и экспертизы – никак. Для того, чтобы создавать креативы, которые действительно цепляют, мы в команде строим поведенческий портрет на основе фактов и анализируем:

-

поведение на сайте: как человек кликает, на чем задерживается;

-

поисковые запросы – они часто выдают мотивацию лучше любых тестов;

-

подписки и активность в соцсетях;

-

данные из CRM и истории покупок;

-

плюс – глубокие интервью (где не аналитика, там – прямой разговор).

За всем этим стоит наша внутренняя AI-платформа, которая обрабатывает массивы данных и помогает строить точные поведенческие портреты. Мы используем более 120 поведенческих метрик: от времени просмотра карточки товара до частоты взаимодействий с контентом в соцсетях.

Способы определения психотипов клиентов

Точность классификации после обучения на 5 млн сессий достигла 86%. Восемь из десяти показов креатива попадают точно в мотивацию человека. Например, если пользователь трижды возвращается к сравнению характеристик – система относит его к рационалам и подставляет оффер с цифрами и выгодой. Если он чаще кликает по сторис, чем по карточкам, – эмоциональный профиль, ему покажут сюжетный креатив. Трекинг откликов показывает, что при совпадении креатива и психомотива CTR растёт в среднем на 47%, а время взаимодействия с контентом – в 1,8 раза.

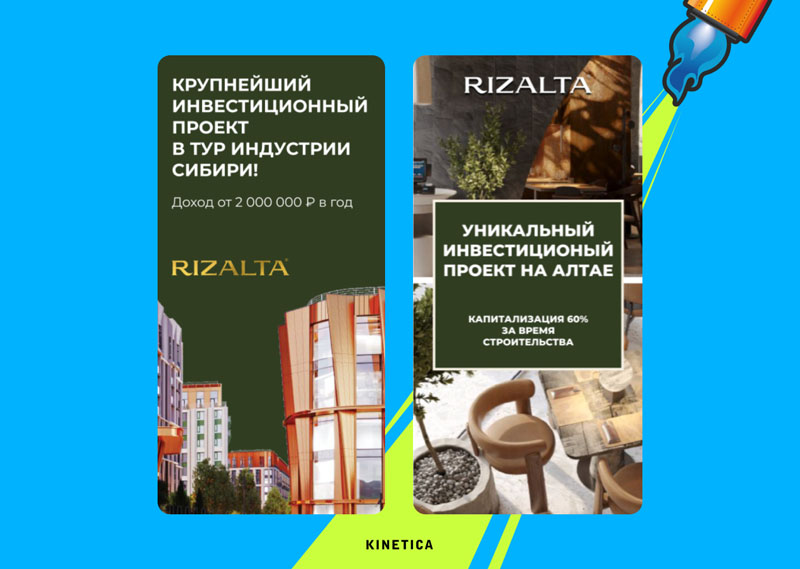

Проект «Rizalta» – элитный курортный комплекс в Алтае. Чтобы продать апартаменты как инвестиции, мы не делали одну кампанию. Мы создали три разных подхода – под три психотипа:

-

Рационал-инвестор получал четкие цифры: ROI, гарантии по 214-ФЗ, капитализация, прогнозируемая доходность. Цель – убрать страх.

Креативы для рационалов: акцент на доходность, окупаемость, рост капитализации и юридические гарантии

-

Эмоционал-мечтатель видел в покупке не апартамент, а «дом силы» для отдыха семьи. Ключевые образы – природа, статус, эстетика.

Креативы для эмоционалов: фокус на природной эстетике, личной связи с местом и ощущении «своего курорта»

-

Инноватор-стратег считывал амбиции. Он инвестировал не в номер, а в масштабную концепцию Urban Wellness с аэротакси и smart-сервисами.

Креативы для инноваторов: фокус на масштаб, уникальность проекта, технологичность и статус первопроходца

Персонализация не заканчивается на этапе креатива – она проходит через всю воронку. Поэтому мы системно проверяем гипотезы и запускаем A/B-тесты, где каждая версия заточена под конкретную мотивацию: рациональную, эмоциональную или инновационную.

В таких тестах важна не только форма, но и содержание: текст, визуал, формат предложения. Один и тот же оффер может звучать по-разному для разных сегментов – и это напрямую влияет на результат. Вот что показывают цифры:

-

CTR – выше у персонализированных креативов;

-

CR – растёт при попадании в мотивацию;

-

CPO – падает, а ROI – растёт;

-

ROAS – становится аргументом в диалоге с директором.

Ключевые метрики эффективности рекламы

Фактически мы перестраиваем воронку: вместо одной потоковой коммуникации формируем несколько направленных – и именно это да`т кратный рост эффективности.

Мы используем психотипы как универсальный язык для всех digital-инструментов. Если один раз понять, что движет вашей аудиторией, можно масштабировать стратегию на:

-

таргетинг в соцсетях – где по интересам и паттернам поведения легко нащупать нужный сегмент;

-

контекстную рекламу – текст объявления меняется в зависимости от запроса. «Скидка на ноутбук» – рационал, «розовый ультрабук» – эмоционал, «ноутбук с ИИ» – инноватор;

-

email-рассылки – когда база разбита по психотипам, каждый получает своё: кто – сравнение цен, кто – видеообзор, кто – рассказ о прорывных функциях;

-

контент-маркетинг – мы создаём статьи и лонгриды под конкретный мотив. Обзоры и кейсы – для рационалов, эмоциональные истории – для романтиков, футуристические аналитики – для визионеров.

И это всё работает синхронно – как единая экосистема, а не набор несвязанных действий. Каждый канал дополняет другой, и воронка превращается в последовательный диалог с пользователем – от первого касания до заявки. Такой подход даёт не только рост конверсии, но и предсказуемость: вы точно знаете, какой посыл работает в каком сегменте, и можете масштабировать его без лишних тестов. А главное – команда начинает работать слаженно: копирайтеру понятно, о чём писать, дизайнеру – какой визуал нужен, а продажам – как донести ценность.

Для CMO и собственников бизнеса персонализация – вопрос выживаемости в сложных условиях. Например, когда каналы дорожают, пользователь уходит в личный инфопузырь, а конкуренция делает «услугу» товаром.

Сегментация по психотипам – инструмент, который позволяет не просто «повысить эффективность», а перестроить всю воронку под реальную мотивацию клиента. Она меняет не только креатив, но и стратегию продаж, коммуникацию в точках контакта, продуктовые предложения.

Что бизнес получает на выходе:

-

снижение стоимости привлечения: один и тот же креатив может «стоить» 3000 ₽ на рационале и 1200 ₽ на эмоционале – просто потому, что попал в мотивацию;

-

рост конверсии не за счёт давления, а за счёт резонанса: вместо бесконечных ремаркетингов – сообщение, которое сразу заходит;

-

глубокое понимание аудитории: не просто «женщины 30-45», а «эмоционалы, которые хотят почувствовать контроль в хаосе рынка». Это влияет на продукт, упаковку, сервис;

-

лояльность и возврат: когда человек чувствует, что бренд «на его стороне», он не сравнивает по цене. Он выбирает потому, что его «понимают»;

-

фокусировка усилий команды: продаже проще доносить ценность, маркетологу – писать текст, дизайнеру – собирать визуал, продуктологу – формировать предложение. Все работают в одном смысле.

Мы внедряли этот подход в финтехе, edtech, девелопменте, b2b-сервисах, инфобизнесе и даже HoReCa – и в каждом случае находили паттерны поведения, которые влияли на прибыль. Иногда одна гипотеза по психотипу меняла performance-результат целого квартала.

И снова представьте, что вы организуете банкет. За столом – веган, диабетик, аллергик и мясоед. А вы подаете одно блюдо: говядину с арахисовым соусом и десерт из сахара. Кто-то не дотронется, кто-то покинет мероприятие, а кто-то просто обидится. Так и работает универсальный креатив. Он вроде есть. Но не для всех. И точно не про каждого.

Психотипы – способ понять:

-

кто выбирает по цифрам;

-

кто по эмоциям;

-

а кто по вау-эффекту и трендам.

И подать каждому – своё. Тогда рекламный бюджет не улетает в трубу, а работает. Тогда клиенты не «оценивают предложение», а чувствуют, что с ними разговаривают лично.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал и страницу в «ВКонтакте».